Für

die blitzartig einschiessenden Kopfschmerzen bei Vanessa findet der Arzt keine

Ursache. Das 13-jährige Mädchen ist kurzsichtig und hat Legasthenie. In der

Schule kommt sie aber einigermassen mit. Ihre Mutter leidet unter starken

Stimmungsschwankungen, der Vater ist ein Choleriker. Vor sechs Monaten war Vanessa

mit ihrem Onkel in einen Autounfall verwickelt, der Onkel ist dabei gestorben.

Das Mädchen kann mit niemandem darüber reden, sie hat nur einmal ihrer besten

Freundin davon erzählt. Der

Arzt schickt Vanessa für weitere Abklärungen zum Psychiater. Dieser

diagnostiziert eine Somatisierungsstörung. Vereinfacht gesagt: Vanessa kann

den Tod ihres Onkels nicht verarbeiten und reagiert mit Kopfschmerzen. Solche

Fälle sind typisch für Kinder und Jugendliche – seelische Leiden führen bei

ihnen oft zu körperlichen Symptomen. Und: Derartige Fälle sind nicht nur

typisch, sondern auch sehr häufig.

Immer mehr Kinder müssen zum Psychiater, Sonntagszeitung, 24.11. von Dominik Balmer

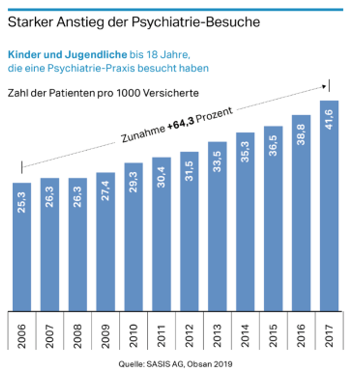

Eine

neue Auswertung des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) zeigt,

wie dramatisch die Zahlen in den vergangenen Jahren hochgeschnellt sind.

Beispielsweise bei den Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre, die sich in einer

Psychiatriepraxis behandeln liessen. Im Jahr 2006 waren es nur gerade 25

Kinder und Jugendliche pro 1000 Versicherte, 2017 bereits mehr als 41. Das ist

ein Plus von 65 Prozent.

Noch

deutlicher zeigt sich der Effekt bei den Konsultationen in der ambulanten

Spitalpsychiatrie. Von 2006 bis 2017 haben sich die Konsultationen bei den

Kindern und Jugendlichen mehr als verdoppelt – die Gesundheitsstatistiker

verzeichnen ein Plus von mehr als 120 Prozent. Bei manchen psychiatrischen

Ambulatorien müssen die Eltern mittlerweile bis zu sechs Monate warten, um

einen Termin für ihre Kinder zu bekommen.

Steigender

Leistungsdruck ist eines der Hauptprobleme

Natürlich

sind die Zahlen nicht nur ein schlechtes Zeichen. «Eltern, Lehrer und

Angehörige schauen heute genauer hin, wie es den Kindern geht. Das ist

positiv», so Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt der Luzerner Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Zumal auch das Angebot an Psychiatern und Psychologen gestiegen sei. «Früher

gab es eine Dunkelziffer in der Statistik, diese ist heute sicher

tiefer.»

Da

ist aber auch die andere Seite. Der enorme Anstieg innert weniger Jahre hat

noch weitere Gründe. Weniger erfreuliche. Schweizer Kinder und Jugendliche sind

zwar so gesund wie seit Jahrzehnten nicht mehr – allerdings gilt das nur für

deren Körper. Ihre Seelen, die sind zunehmend krank.

Dagmar

Pauli ist Chefärztin der universitären Zürcher Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Als eines der Hauptprobleme bezeichnet sie den steigenden Schuldruck und die

Leistungsanforderungen an die Kinder. Und die Schweiz ist keine Insel: Laut

Pauli belegen internationale Studien, dass psychische Krankheiten wie

Depressionen und Ängste bei Überforderung im Kindes- und Jugendalter auch in

anderen Ländern häufiger diagnostiziert werden.

Für

Bilke-Hentsch, Präsident der Vereinigung kinder- und jugendpsychiatrischer

Chefärzte, ist die Digitalisierung einer der grossen Krankmacher. Der Arzt

spricht von einem «immensen Risiko» für eine Gesellschaft. Die Digitalisierung

löse bei den Erwachsenen «massive Unsicherheiten» aus. «Das überträgt sich auf

die Kinder. Und sie sind letztlich nichts anderes als ein Seismograf ihrer

Eltern.» Die Kinder würden sich fragen, ob sie in dieser Gesellschaft einmal

überhaupt noch gebraucht würden.

So

weiss man heute: Die zunehmenden Burn-out-Diagnosen bei den Erwachsenen prägen

ihre Kinder. Sie wachsen in einem stressig-labilen Umfeld auf. Die Kinder

leiden mit und werden später selber krank. Diese Prägung kann so weit gehen,

dass sie in deren Erbgut nachweisbar wird.

Immer

gibt es jemanden, der besser oder schöner ist

Als

zusätzlicher Brandbeschleuniger wirken die sozialen Medien und Netzwerke. Sie

sind überall verfügbar – und erlauben ständige Vergleiche. Immer gibt es

jemanden, der besser ist, schöner, mehr Follower hat und mehr Likes generiert.

Für Kinderseelen sind solche Vergleiche und Dauerbewertungen toxisch. «Studien

belegen, dass junge Menschen, die viel Zeit mit sozialen Medien verbringen,

wesentlich depressiver sind als andere», sagt Bilke-Hentsch.

Letztlich

sind es mehrere Faktoren, die zu einer Krise oder einer Krankheit führen. Stets

zentral aber ist die Familie. Alain Di Gallo, Direktor der universitären Klinik

für Kinder und Jugendliche in Basel, sagt: «Die Hirnentwicklung und die starke

Abhängigkeit aller Kinder und Jugendlichen von ihrem Beziehungsumfeld sind eng

mit der Symptomatik psychiatrischer Krankheiten verbunden.» Als typische

Störungen bezeichnet er Trennungsängste, Einnässen, Magersucht und ADHS.

Die

Lebensverweigerer sind überall gescheitert

Die

Psychiater sehen aber auch immer wieder neue Phänomene. «Es gibt

Lebensverweigerer, die sich abkapseln und nicht mehr zur Schule gehen wollen»,

sagt Psychiaterin Pauli. Dieser Schulabsentismus ist laut Pauli ein zunehmendes

Problem. Es seien oft Buben betroffen, gerade in Kombination mit exzessivem

Medienkonsum wie E-Sport-Games. Diese jungen Patienten sind überall

gescheitert: in der Schule, im Sozialleben, in der Liebe. Was sie können, das Gamen,

betreiben sie umso exzessiver.

In

der Psychiatrie lernen die Kinder und Jugendlichen vereinfacht gesagt, wie sie

ihre Probleme selber lösen können. Das soll sie wappnen für spätere Krisen.

Manchmal klappt das ohne Medikamente, manchmal braucht es sie.

Dass

es sich lohnt, sich so früh wie möglich mit der psychischen Gesundheit der

Kinder zu befassen, ist unter Experten ein Konsens. Viele bei Kindern und

Jugendlichen diagnostizierte Krankheiten würden im Erwachsenenleben

fortbestehen, sagt Psychiater Di Gallo. Und rund die Hälfte dieser Störungen

hätten ihren Ursprung vor dem 16. Lebensjahr.

Umso

fataler sind seelische Leiden bei Kindern und Jugendlichen, weil sie

Entwicklungsaufgaben hemmen: Für Babys und Kleinkinder sind das beispielsweise

Laufen- und Sprechenlernen, bei Kindern und Jugendlichen das Einschulen, die

erste Lehrstelle und die erste Liebesbeziehung. «Für Kinder gibt es keinen

Neustart. Deshalb müssen wir früh intervenieren», sagt Bilke-Hentsch.

Was

für die Fachleute logisch klingt, sieht die Politik zuweilen anders. Der

Spardruck auf die Psychiatrie ist immens. Dabei müsste das Gegenteil passieren,

wie Pauli fordert. «Wir haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer noch

eine Unterversorgung. Wir können nicht sparen. Wir müssen gerade bei den

frühen und ambulanten Hilfen ausbauen – und das kostet.»

«Wir

haben ein ernstes Nachwuchsproblem»

Auch

Bilke-Hentsch ist besorgt, dass sich wegen der steigenden Kosten der

Verteilkampf weiter akzentuieren wird. «Wir riskieren, dass künftig 10 bis 20

Prozent aller Schweizer Kinder und Jugendlichen schlicht abgehängt werden.»

Unter diesem hohen Druck verliere auch der Beruf des Psychiaters an

Attraktivität. «Wir haben schweizweit ein akutes Finanzierungs- sowie ein

ernstes Nachwuchsproblem, das wir zusammen mit der Politik dringend lösen

müssen.»

Die

Geschichte von Vanessa findet letztlich ein gutes Ende. In psychotherapeutischen

Sitzungen bewältigt sie die verdrängte Trauer und Wut. Sie besucht ein

Legasthenietraining, lernt Entspannungstechniken, treibt Sport. Gleichzeitig

erhalten ihre Eltern Unterstützung – und die Lehrer werden einbezogen. Nach

drei Monaten bezeichnet der Therapeut die Lage als stabil. Die Kopfschmerzen

sind weg.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen