Früher galten Lehrer kraft ihres Amtes als Respektpersonen. Heute nicht

mehr. Franziska Peterhans vom Lehrerverband LCH findet das nicht nur schlecht. Als Wilhelm Buschs «Max und Moritz» erschien, war noch ein Aufschrei der

Empörung zu hören, nicht zuletzt, weil die zwei Lausbuben dem strengen Lehrer

Lämpel übel mitspielten. Vor gut 150 Jahren waren Lehrer noch Respektspersonen. Und heute? Es kursieren Witze wie dieser: «Wer hat am Morgen Pause und am

Nachmittag frei? Die Lehrer.»

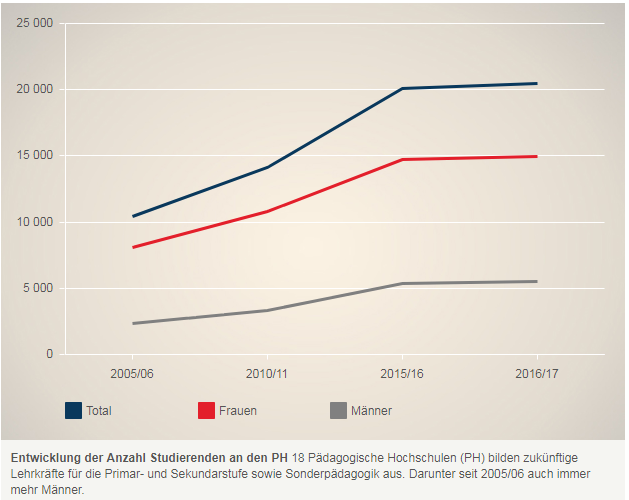

Grafik: SRF

Was bleibt vom einstigen Prestige? SRF, 11.10.

Nur auf Rang 15 von 21

Mehr als 91'000 Lehrerinnen und Lehrer zählte die Schweiz 2016. Ihr

Ansehen in der Öffentlichkeit? Es hat in den letzten 50 Jahren gelitten. Beim

Global Teacher Status Index von 2013 landet die Schweiz auf Platz 15 von 21.

Aber da sind nicht nur die Witze. Da sind auch die Eltern, die es wagen,

bei Schulkonflikten immer mehr mit dem Anwalt zu drohen oder tatsächlich

rechtliche Schritte gegen Entscheide einzuleiten.

Franziska Peterhans, Zentralsekretärin LCH erklärt, warum es nicht nur

schlecht ist, dass Lehrer nicht mehr gefürchtete Autoritätsperson ist und was

den Lehrberuf zu neuer Attraktivität verhilft.

SRF News: Früher war der Lehrer eine Autoritätsperson, neben Arzt und

Dorfpfarrer – und heute?

Franziska Peterhans: Das gilt heute sicher nicht mehr. Allerdings auch

für den Arzt und den Pfarrer nicht. Das ist aber eine gute Entwicklung.

Warum?

Die Gesellschaft ist vielfältiger geworden. Es gibt andere Berufe, die

hohes Ansehen geniessen. Und die Gesellschaft ist weniger autoritätsgläubig.

Der Lehrer auf dem hohen Thron, vor dem man zu viel Respekt oder sogar Angst

hat, das ist vorbei.

Seit den 1960er Jahren ist der Männeranteil bei den Lehrberufen stetig

gesunken. Mittlerweile unterrichten über 80 Prozent Frauen auf der

Primarschulstufe. Parallel sind die Löhne der Lehrpersonen tiefer geworden. Ein

Zufall?

Ich kritisiere das sehr, aber es scheint eine Entwicklung zu sein, dass

bei Berufen, in denen vermehrt Frauen arbeiten, das Ansehen und vor allem auch

die Löhne sinken. In den Pflegeberufen lässt sich übrigens dasselbe Phänomen

erkennen.

Die Männer meiden den Lehrberuf. Es würde sie aber brauchen. Denn

Bildung ist eine Sache von Männern und Frauen.

Inwiefern spielt auch eine Rolle, dass es wenig Aufstiegschancen gibt?

Man weiss aus Untersuchungen, dass es Männern wichtiger ist, beruflich

aufzusteigen, «Karriere» zu machen. Das beeinflusst die Berufswahl und die

Laufbahn. Man weiss auch, dass Männern die Höhe des Lohnes wichtiger ist. Ein

Bildungsökonom sagte einmal: Niemand wird wegen dem Lohn oder den

Aufstiegschancen Lehrer. Aber viele junge Männer werden nicht Lehrer, weil

diese Bedingungen nicht stimmen.

Dabei erhalten Lehrer in der Schweiz vergleichweise hohe Löhne.

Wenn man die absoluten Zahlen mit dem nahen oder ferneren Ausland

vergleicht, dann stimmt das. Aber: Wir haben auch die weitaus höheren

Lebenshaltungskosten. Man muss die Lehrerlöhne innerhalb der Schweiz

betrachten. Der LCH hat dazu verschiedene Studien bei namhaften

Wirtschaftsprüfern in Auftrag gegeben. Alle kamen zum Resultat: Die Lehrer

verdienen viel zu wenig für die Arbeit, die sie leisten. Wenn man mit

anforderungsgleichen Berufen in der Privatwirtschaft vergleicht, dann sind die

Löhne bis zu 20 Prozent zu tief.

Der Lohn ist ein Punkt, mit dem Lehrer unzufrieden sind. Ein anderer ist

das Ansehen, das sie in der Öffentlichkeit geniessen. Das zeigt ein Bericht des

LCH von 2014.

Tatsächlich hat die Umfrage ergeben, dass nur ein Viertel der

Lehrpersonen sich sehr oder in hohem Masse von der Gesellschaft angesehen

fühlen, der Rest fühlt sich eher weniger respektiert. Zwei Drittel der

Befragten sind aber auch der Meinung, dass ihnen die Eltern ihrer Schülerinnen

und Schüler grosse Wertschätzung entgegenbringen.

Ist dies kein Widerspruch?

Wir ziehen daraus den Schluss: Personen, die tagtäglich in die Arbeit

der Lehrer einsehen, bringen ihnen die grössere Wertschätzung entgegen als

Personen, die keinen Kontakt zu ihnen pflegen – zum Beispiel, weil sie keine

Kinder haben.

Und wie ist es mit den Kindern? Gibt es mehr Lausbubenstreiche als

früher?

Eine gesunde Lehrperson lässt sich von Lausbuben nicht einschüchtern. Es

gibt heute jedoch immer wieder ganz schwierige disziplinarische Situationen mit

Kindern. Trotzdem haben wir in der Umfrage eine grosse Zufriedenheit ermittelt

über das Verhalten und dem Respekt, die Schüler ihren Lehrpersonen gegenüber

zeigen. Es gibt aber auch einzelne kräftezehrende Ausnahmen.

Und bei den Eltern? Es gibt doch eine Tendenz, dass diese immer öfter

rechtlich gegen Lehrer vorgehen.

Dies ist eine Entwicklung, die auch in anderen Bereichen zu sehen ist,

nicht nur in der Schule: Man klagt gegen alles und jeden. Es ist tatsächlich

üblich geworden, dass Eltern rechtlich vorgehen, wenn sie mit einer Beurteilung

oder Behandlung ihrer Kinder nicht einverstanden sind.

Früher war es vielleicht so, dass ein Lehrer einem Schüler eine Ohrfeige

gab. Wenn dann das Kind zuhause davon erzählte, kassierte er von den Eltern

grad nochmals eine Ohrfeige. Man hatte den gleichen Erziehungsstil wie der

Lehrer, wollte auch keine Schwierigkeiten. Das war aber für die Kinder sicher

keine gute Situation.

Was macht der LCH, um das Ansehen in der Bevölkerung zu steigern?

Wir haben immer wieder darüber diskutiert, ob der LCH eine Imagekampagne

starten soll für den Lehrberuf. Es gibt auch kantonale Verbände – wie zum

Beispiel Sankt Gallen – die das gemacht haben. Unser Dachverband will aber am Image

arbeiten, indem wir für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Lehrpersonen

kämpfen. Das ist nachhaltiger, als wenn wir nur überall verkünden würden, was

für ein schöner Beruf Lehrerin oder Lehrer doch sei.

Auch ohne Imagekampagne: Die Zahl der Studierenden an den Pädagogischen

Fachhochschulen steigt. Wie erklären Sie sich diese neue Begeisterung für den

Lehrberuf?

Die goldenen Zeiten der Banken und Versicherungen sind vorbei. Deren

Image hat Risse bekommen. Es wächst eine neue, wieder mehr werteorientierte

Generation heran. Viele junge Menschen erleben die Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen wieder als hoch sinnvoll.

Auch Männer spricht der Beruf wieder mehr an.

Junge Männer wollen sich mehr ihren Familien und dem eigenen Haushalt

oder einem aufwändigen Hobby widmen können. Sie wollen deshalb Teilzeit

arbeiten. Und das ist ein grosser Pluspunkt am Lehrberuf: Dass dies möglich

ist.

Denken Sie, dass das Ansehen wieder steigen wird?

Ich sehe erste Zeichen dazu. Aber wir sind weit davon entfernt, das

Problem gelöst zu haben. Der Bedarf an Lehrkräften ist enorm, die Anzahl an

Schülern und Schülerinnen steigt massiv. Da reichen die 10 Prozent mehr

Studierenden an den Pädagogischen Hochschulen nicht aus, um die Lücke zu

füllen, die durch die anstehenden Pensionierungen vieler Lehrkräfte entstehen

wird. Wir bräuchten doppelt so viele.

Und eine Rückkehr zur Autoritätsperson Lehrer?

Da möchte ich das Rad nicht zurückdrehen. Es geht einfach darum, dass

man die Arbeit und Leistungen der Lehrer in der Gesellschaft mehr schätzt und

sich die Rahmenbedingungen verbessern. Davon profitieren letztlich auch die

Schüler.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen